日本発のスーパーコンピュータ「ABCI 3.0」が、ついに本格始動。

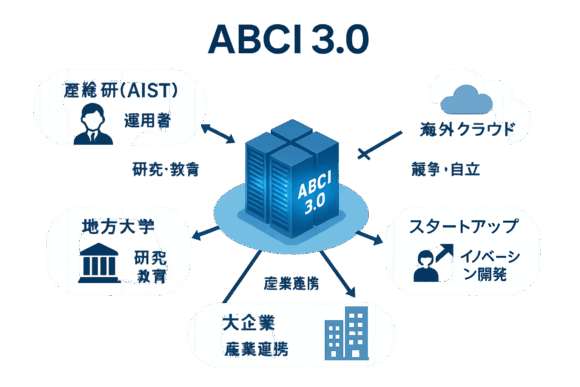

世界トップクラスの性能を誇りつつ、ただの研究マシンじゃなく「日本のAI社会インフラ」として地方やスタートアップにも門戸を開いたのが最大のポイントだ。

AI主権、生成AI、マルチモーダル、材料研究――。これまで海外クラウド頼みだった領域に、日本独自の舞台が整った。

この記事では、ABCI 3.0 の性能・戦略・意義を深掘りしながら、現状の課題と未来への展望を追いかけていく。

日本発のAIインフラ「ABCI 3.0」がついに始動

2025年1月、日本のAI研究シーンを揺さぶるニュースが飛び込んできた。

産業技術総合研究所(産総研)が運営するスーパーコンピュータ「ABCI 3.0」が正式稼働したのだ。

ABCIは「AI Bridging Cloud Infrastructure」の略称。名前の通り、AI研究と社会実装を“橋渡し”することを目的に設計された。今回の「3.0」はその最新世代で、性能は桁違い。

スパコンと聞くと「理系研究者のための謎のマシン」と思われがちだけど、ABCI 3.0は違う。むしろ「日本のAIをどう社会に広げるか」という大きなミッションを背負っている。特に注目すべきは、地方大学やスタートアップへの開放だ。これはガチで革命的。

爆速スペックの中身

まずは中身をざっくり覗いてみよう。

- GPU数:6,128基(NVIDIA H200 / SXM5)

- CPU:Intel Xeon Platinum 8558

- ストレージ:75PB(オールフラッシュ型)

- ネットワーク:InfiniBand NDR200(200Gbps)、外部はSINET6で400Gbps

- 演算性能:FP16で6.22エクサフロップス、FP32で3.0エクサフロップス

数字の暴力みたいに見えるけど、要は「旧システム比で7〜13倍速くなった」ということ。これによって、数千億〜兆単位のパラメータを持つ大規模言語モデル(LLM)を“国内のリソースだけ”で学習できるようになった。

さらに2025年2月のベンチマーク「HPL-MxP」では世界4位にランクイン。国内トップ、TOP500でも上位入りしている。

つまり世界でもガチ勢。

戦略のキモ:「AI主権」と社会インフラ化

産総研がこのマシンに託したのは、単なる性能アップじゃない。キーワードは 「AI主権(ソブリンティ)」。

これまで日本のAI研究はAWSやAzureといった海外クラウドに依存してきた。便利だけど、データの扱いや利用コスト、さらに地政学リスクを考えるといつまでも頼っていられない。

ABCI 3.0 は「国内で大規模AIを回せる環境」を整えることで、この依存を減らすことを狙っている。しかも研究機関や大企業だけでなく、スタートアップや地方大学にも開放される仕組みが導入された。

利用制度は大きく二つ。

- 標準利用:これまで通りの申請型利用。

- 開発加速利用:スタートアップや重点課題に対して優遇措置や割引がつく。

つまり「地方の大学研究室」「資金に限りのあるベンチャー」でも、本気のAI開発に手を伸ばせるようになったのだ。

地方・スタートアップが手にする未来

ここが一番アツいポイント。ABCI 3.0 が開放されたことで、これまで東京や大企業に集中していたAI資源が、地方や新興プレイヤーにも広がる。

- 地方大学の研究室が、数百億パラメータ級の日本語モデルを実際に学習できる。

- 医療スタートアップが、CT画像+電子カルテを融合した診断AIをトレーニングできる。

- 地方自治体が防災シミュレーションを自前で回し、災害対策に直結させられる。

つまり「アイデアはあるけど計算資源がない」というボトルネックをぶち壊してくれるわけだ。

エモいくらいに、可能性が地方へ分散する。

でも課題は山積み

とはいえ、夢だけで語るのはフェアじゃない。現状、ABCI 3.0 にはいくつかのハードルがある。

- 完全稼働していない

稼働初期には全766ノードのうち219が縮退運転中。安定稼働まではまだ調整が続く。 - 利用申請がガチで面倒

誰でもポチッと借りられるわけじゃなく、申請・審査を通る必要がある。スタートアップにとってはここが最初の壁。 - コスト問題

優遇措置はあるけど、大規模実験には依然として高額な費用がかかる。 - 人材不足

超大規模分散学習を回せるエンジニアが国内に少ない。インフラがあっても使いこなせる人材をどう育てるかが急務。 - インフラの持続性

電力・冷却・保守コストがバカにならない。持続的に回していける体制づくりが必要。

現状、産総研は「開発加速利用」でこうした課題を少しでも緩和しようとしているが、まだ道半ばという印象だ。

未来展望:ABCIが社会に溶け込むとき

この先、ABCI 3.0 はどう進化していくのか。

ポイントは「産学連携」と「社会実装」だ。

すでに材料分野(次世代電池・半導体・触媒)ではPFNのプロジェクトが走り、言語分野では1,000億パラメータ級の国産モデル「PLaMo-100B」もABCIを使ってトレーニングされている。

こうした先端研究が社会実装につながれば、「ABCIがあるから日本からイノベーションが生まれる」という循環が成立する。

スタートアップにとっては「世界に挑める足場」を、日本にいながら確保できることになる。

まとめ:ABCI 3.0 は“日本のAIインフラ”

結局のところ、ABCI 3.0 は「ただのスパコン」ではない。

それは「日本のAI社会インフラ」であり、研究者・企業・スタートアップ・地方をつなぐ“プラットフォーム”だ。

現状は課題もある。でも、その意義は計り知れない。

「東京一極集中のAI開発」から「全国どこでもAIを作れる時代」へのシフト。

ABCI 3.0 は、その扉を開くカギになっている。

文責:テク沼レン(@teknuma_ren #AIで社会変革)

――AIとテクノロジーの最前線を追っかけるZ世代リサーチャー。

コメント