古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)狸賽(たぬさい・たぬき)

落語 古今亭志ん生 狸賽あらすじあるバクチ打ちの男。誰か夜中に訪ねてきたので開けてみると、何と子狸。昼間、悪童たちにいじめられているのを男に助けられたので、その恩返しに来たのだという。何でもお役に立つからしばらく置いてくれというので、家に入...

古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

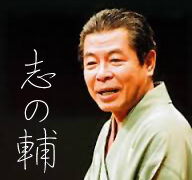

古今亭志ん朝  立川志の輔

立川志の輔  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  漫才

漫才  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  漫才

漫才  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  漫才

漫才  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝