春風亭柳枝(八代目)

春風亭柳枝(八代目) ★春風亭柳枝(八代目)甲府い

町名と「縁」東京の様々な町名がどのように「縁」を示しているかを説明します。例えば、浅草の地名がどのように縁を示しているか、また、その地名がどのように変化してきたかを話します。面白いエピソードを交えながら、町名がどのように人々の生活や文化と関...

春風亭柳枝(八代目)

春風亭柳枝(八代目)  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  三笑亭可楽(八代目)

三笑亭可楽(八代目)  立川談笑(六代目)

立川談笑(六代目)  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  柳家小三治(十代目)

柳家小三治(十代目)  春風亭柳橋(六代目)

春風亭柳橋(六代目)  桂文枝(五代目)

桂文枝(五代目)  三遊亭圓橘(三代目)

三遊亭圓橘(三代目)  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  林家彦六(八代目 林家正蔵)

林家彦六(八代目 林家正蔵)  桂文楽(八代目)

桂文楽(八代目)  柳家喬太郎

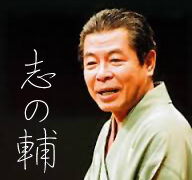

柳家喬太郎  立川志の輔

立川志の輔  柳家小さん(五代目)

柳家小さん(五代目)