突然やってきた星間の訪問者

「宇宙からの手紙」って言葉、ちょっとエモくない? でもこれは比喩じゃなくて、マジで現実。2025年7月、ATLAS望遠鏡が3I/ATLASという新しい星間天体をキャッチしたんだ。そう、あの有名なオウムアムア(2017)、そしてボリソフ(2019)に続く 人類史上3つ目の星間訪問者。

この子、正式名は C/2025 N1 (ATLAS)。名前の「3I」は “Third Interstellar object” の略。つまり「太陽系外から来た3番目のヤツ」って意味。すでにネーミングから漂うレアキャラ感。RPGで言えば、たまにエンカウントする隠しボスみたいなポジションだ。

3I/ATLASってどんなやつ?

まず基本情報を整理しよう。

- 軌道:双曲線。つまり太陽系に捕まらず、ただ通過するだけ。太陽の引力にちょっと触れて「じゃ、またね」って感じで去っていく。

- 近日点:2025年10月29日。太陽から約1.36 AU(地球から太陽までの距離が1 AUだから、ちょっと遠い)。

- 地球への最接近距離:1.8 AU。つまり安全圏。衝突とかゼロだから安心して推し活できる。

- 核の大きさ:0.3〜5.6 kmと推定。結構幅があるのは、まだ観測が難しいから。

見た目は「ちゃんと彗星」って感じ。尾もあるし、ガスや塵も吹き出してる。つまり「ただの岩の塊」だったオウムアムアとは真逆。これだけでもすでに比較対象として面白すぎる。

ここからネタバレ注意!

ATLASの一番の個性、それは二酸化炭素(CO₂)がやたら多いこと。

普通、彗星って水(H₂O)や一酸化炭素(CO)、メタン(CH₄)なんかが主要成分なんだけど、この子はCO₂が目立つ。これ、母星系の「冷たさ」や「形成環境」の違いを反映している可能性がある。

つまりATLASは「私はこういう星の近くで生まれました〜」って、わざわざ自己紹介してくれてるわけ。マジで宇宙からの履歴書。これ、SFじゃなくてガチの科学なのがアツすぎる。

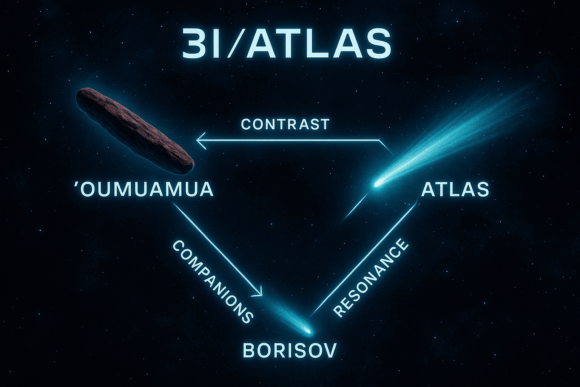

オウムアムア・ボリソフ・ATLASを並べてみる

では3つの星間訪問者を比較してみよう。

- オウムアムア:謎の葉巻型 or ホットケーキ型。彗星活動ほぼゼロ。でも謎の加速を見せて「もしかして宇宙船?」説まで出た。

- ボリソフ:めちゃくちゃ普通の彗星。「やっぱ銀河のどこでも彗星は彗星なんだな」って安心感をくれた。

- ATLAS:普通の彗星に見えるけど、CO₂がやけに豊富という個性派。

この三者の並び、なんかバトル漫画の序盤〜中盤の敵キャラのバリエーションみたいで笑える。ミステリアスな第一の刺客(オウムアムア)、親しみやすい第二の挑戦者(ボリソフ)、属性違いでクセが強い第三勢力(ATLAS)。いやこれ、銀河がRPG運営してる説あるんじゃないか。

起源の謎:どこから来たのか?

ATLASが生まれた場所の仮説は2つある。

- 惑星形成の残りかす説:太陽系の彗星と同じで、巨大惑星に弾き飛ばされて星間空間へ旅立った残り物。

- 星系のカオス説:恒星の近接通過や超新星爆発などで軌道を失い、宇宙に放り出された。

どっちにせよ、いま私たちの前に現れてるのは「遠い星の歴史のかけら」。ロマンの塊すぎる。

将来どうなるのか?

ATLASは太陽に「ちょっと寄り道」して、すぐに銀河を旅立つ。

- 2025年10月に太陽へ最接近し、尾を派手に見せてから…

- そのまま秒速30km前後のスピードで太陽系を去っていく。

つまり再会は不可能。一度きりの出会い。人類にとって完全な一期一会。

観測で得られるもの

科学者が燃えてる理由はシンプル。「太陽系外の素材を直接観測できるチャンス」だから。

- 分光観測で分子の種類を割り出せる。→ 故郷の恒星系の「環境」を推定できる。

- オウムアムア・ボリソフとの比較で「星間彗星の多様性」を理解できる。

- 有機物の検出があれば、「生命の材料が銀河にばら撒かれている」説に一歩近づく。

まさに「宇宙の履歴書+銀河の自己紹介カード」。

探査機は行けるのか?

残念ながらATLASに探査機を送るのは無理ゲー。速すぎるし、準備が間に合わない。

でも科学者たちは未来に備えてる。

- ESAのComet Interceptor:2029年打ち上げ予定。宇宙空間に待機させて、次の星間訪問者に突撃させる計画。

- レーザー推進小型探査機:秒速数十〜数百kmで飛ばす構想。SFみたいだけど、理論的にはアリ。

つまりATLASは「未来の準備を促すきっかけ」になるわけだ。

3I/ATLASがくれたもの

- オウムアムア=謎の漂流者

- ボリソフ=親しみやすい訪問者

- ATLAS=ちょっとクセのある個性派

3つ並べると、星間天体が「銀河の日常現象」だってわかる。私たちの太陽系は孤立してるんじゃなくて、宇宙のフラグメントが常に行き交ってる。

ATLASはたぶん数ヶ月後にはもう見えなくなる。でも残されたデータは未来の科学を支える。まるで、過ぎ去る友達が置いていった「寄せ書き」みたいに。

赤いって言われてた「3I/ATLAS」、今は“緑っぽくて青い星?”とか言われてて界隈がザワつき中。陰謀よりデータ、恐怖よりワクワク。未知は煽りじゃなく検証で遊ぶのがいちばんおもしろい。

最初に結論を置くと、この動画のキモは「宇宙ネタは不安のガスで大炎上しがちだけど、火力(話題性)は観測データで発電したほうが100倍楽しい」って話。3I/ATLAS(スリーアイ・アトラス)という“外から来たっぽい来訪者”をめぐって、色が変わった!火星に当たる?NASAが隠してる?…みたいなトピックが盛られてる。ここで大事なのは、物語(オカルト)と検証(サイエンス)をちゃんと別フォルダに置くこと。どっちも“脳のごちそう”だけど、混ぜると味がボヤける。

色の話は特にバズりやすい。赤→緑→青?って、まるでゲームの進化演出みたいで心が踊る。けど彗星の「緑っぽさ」自体は、太陽に近づいてガスが出ると起こりがちな現象だと知られている(注:ガスが光に反応して色づく“化学発光”のこと)。「ヤバい未知!」と断言する前に「既知の仕組みでどこまで説明できる?」をやるのが、科学という名のRPGのチュートリアルだ。

火星に当たる説とか、世界の首脳が裏で会ってる説も、映画『アルマゲドン』や『ディープ・インパクト』を思い出すから最高に盛り上がる。ここでの“おもしろさの正解”は、怖がるか信じるかじゃなくて、「その筋書き、ログ(観測)とリプレイ(追観測)でどこまで耐える?」をみんなで実況すること。SNSで“陰謀レイド”にソロ突撃するより、一次情報ギルド(注:信頼できる公式・研究者の情報網)に加入して、進捗を“推し活”(注:好きな対象を応援・追いかける活動)するのがクレバーだ。

さらに動画は、アビ・ローブ教授の話や「17分ごとにプシュ」みたいなクセ強要素、ホピ予言の“青い星”まで投げ込んでくる。ここでワタシらの脳内に生まれるのは“二刀流の姿勢”。片手にSF脳(想像を楽しむ)、もう片手に実験脳(検証で刻む)。どっちかを捨てるんじゃなく、場面ごとに武器持ち替え。これが令和の宇宙コンテンツの遊び方だと思う。

個人的な推しポイントは「驚き=文明の燃料」という視点。火の利用から蒸気機関、ネット、AIまで、人類のレベルアップは“バグった未知”との遭遇で起こる。宇宙からの来訪者も、その意味では最高のイベント。ただし“燃料”は精製しないとススだらけになる。つまり、面白がる→調べる→更新する→また面白がる、のループ設計が肝。これ、プログラミングで言う“テスト駆動”(注:テストを書いてから実装を進める開発手法)みたいなもので、わたしたちの好奇心にもテストが要るのだ。

というわけで、3I/ATLASは「終末フラグ」じゃなく「文化祭の神企画」。派手な呼び込み(噂話)にワクワクしつつ、ステージ裏(観測・解析)も覗いて“運営目線”で楽しむと、物語も科学もどっちもおいしい。青い星がどう見えるかより、自分の頭の中の“青田買い(早とちり)”をどう育て直すか。それがこのネタの真の見どころ。

まとめ

- 3I/ATLASは“終末”より“文化祭の神企画”。観測を推し活して楽しむのが吉

- 宇宙ネタは“オカルトとサイエンスを別フォルダ”にすると面白さが長持ち

- 色変化はまず既知の化学で説明できる範囲をチェック(未知はその先のご褒美)

- 火星衝突や世界の陰謀はSFとして味わい、検証は一次情報ギルドで追う

- 驚きは文明の燃料。面白がる→調べる→更新するの好奇心ループを回そう

コメント