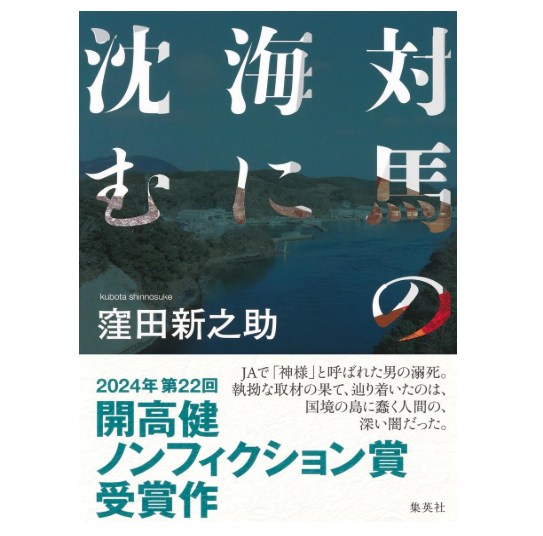

窪田新之助のノンフィクション『対馬の海に沈む』は、2019年2月に長崎県対馬のJA職員・西山義治が車ごと海へ落ちて溺死した事件から始まる。地元では「日本一の営業マン」「JAの神様」と称えられた男がなぜ死んだのか、そして背後に広がる共済金不正流用事件はなぜ長年見過ごされてきたのか——著者はその謎を追い、JAの構造的な闇と人間の欲望を描き出す。

プロローグ—海に沈む車

本書の掴みは強烈だ。まだ夜の明けきらぬ海で、一台の車がゆっくり沈んでいくのを女性が見つめる場面から物語は始まる。窓越しに見える運転手は微動だにせず、車と共に海底へ消えた。この「衝撃的なつかみ」は物語の結末と呼応し、読者の心を離さない。

死んだのは西山義治(享年44)という男だ。JA対馬のライフアドバイザー(保険外交員)として全国表彰を12回も受け、歩合込みで年収4000万円を得ることもあった。人口約3万人の島でこれほどの成績を叩き出せるはずがない。この違和感が著者の取材の出発点になった。

西山義治という人物—怪物か被害者か

西山は島で「天皇」「神様」と崇められ、顧客や部下を巻き込む私兵組織「西山軍団」を築いた。彼の営業成績は異常なほど突出しており、わずか数千世帯の地域で契約数が住民数の1割を超えていたdiamond.jp。しかし、その裏では共済金の横領が行われていた。台風被害や交通事故を捏造して保険金を不正受給し、顧客の通帳や印鑑を預かって勝手に口座を作る。

部下に虚偽報告や「自爆営業」(自分や家族の保険加入)を強要し、不正に協力しない職員を執拗にいじめる。得た金は高級時計や新築住宅、贈答品に使われたが、本人はタコとカップラーメンばかり食べ、夜な夜な「One Piece」のフィギュアを愛でる奇妙な生活を送っていた。

とはいえ、西山を単なる悪人として切り捨てるのは容易ではない。本書で著者は、彼が貧しい家庭に生まれ、地元の狭い人間関係の中で「成功者」になるしか生き延びる道がなかったことを丁寧に描く。西山が築いた支配構造は、JAの異常なノルマ制度と島社会の閉鎖性に支えられていたのである。

JAという巨大組織の闇

本書の真の主人公は、西山個人ではなくJAの仕組みそのものだ。JA共済連は保険や信用事業の収益に依存しており、各支所のライフアドバイザーには契約件数の厳しいノルマが課される。ノルマ未達成者は自分や家族に不要な保険をかける「自爆営業」に追い込まれ、人を数字としか見ない組織文化が蔓延している。

全国優績表彰ではホテルに集められ、若い女性を含む表彰者が豪華なパーティで褒賞される。この制度は「営業成績が命」である一方で、地方支社ほど上位に昇格しにくい。西山は成績を上げ続けるために不正へ踏み込み、周囲も彼から流れてくる金に目を奪われて沈黙した。

著者は以前からJAの構造問題を取材していた。前作『農協の闇』で自爆営業やノルマの腐敗を描き、その取材の過程で対馬事件を知った。対馬の集落を訪れると、人口数千人の寂れた町で「日本一」の営業マンが生まれた不自然さが際立ち、事件の規模と矛盾が結びついた。

その後、著者は裁判記録や内部報告書を読み込み、50人以上に及ぶ関係者へ取材を重ねる。JA本体は「個人の横領」と発表したが、著者の調査により不正は職場や顧客、地域社会を巻き込んだ「構造的な共犯」であったことが明らかになる。

共犯者たち—島社会のグレーゾーン

対馬という島の閉鎖性も事件を拡大させた。西山は台風被害を偽装して工事業者に保険金を請求させ、その一部をキックバックとして渡した。整備工場や修理業者は、西山がもたらす金に依存し、彼の不正に口をつぐんだ。顧客の中には不正と知りつつ契約に応じた者もいた。著者はこれらの人々を「共犯者」と呼び、個人の弱さや保身、利益追求がどのように犯罪を助長するかを描く。西山が死んだ後、彼に群がっていた「西山軍団」は蜘蛛の子を散らしたように消え、誰も責任を取らなかった。

このグレーゾーンは私たち自身にも通じる。読者は、自らが属する企業や地域社会で同じように不正を見逃していないか、自問せざるを得ない。塩田武士との対談で著者は「クレーゾーンにいるのは自分であり、あなたでもある」と語り、白と黒の二分法では捉えきれない人間の業を指摘する。

取材の裏側—告発者との出会い

本書の取材には重要なキーパーソンがいる。西山の不正にいち早く気づき内部告発文を作成した元支店長・小宮氏である。彼は2011年ごろ西山の不正に気づき文書を役員に提出したが黙殺され、定年を待たず退職させられた。

著者が小宮の存在を知ったのは偶然で、取材を続けるうちに彼の病床を訪ね、告発文や証言を得た。小宮は会う度に「(西山は)毎晩必ず飲みに行っていた」と証言し、事件の全貌を語り残した。彼と家族の勇気がなければこの本は書けなかったと著者は語る。

語りの工夫—ミステリのような構成

ノンフィクションでありながら、本書はミステリのような緊迫感を持つ。冒頭の車の沈没から読者の興味を強く引きつけ、少しずつ新事実を明らかにしながら、意外な結末にたどり着く。

著者は最初、事件の結末を早い段階で明かす構成にしていたが、編集者に「もっと苦しんで書き直せ」と言われ、20回以上書き直したという。結果、物語は起承転結がはっきりしたスケールの大きい構成となり、選考委員から「ノンフィクションが人間の淋しさを描く器になった」と評価された。

読後に残るもの—自分もまた「共犯者」か

『対馬の海に沈む』は一個人の転落劇を超え、組織と社会の病理を炙り出す。西山は稀代の悪人であると同時に、ノルマ制度とムラ社会に追い詰められた被害者でもあった。彼の死の背後には、保身や利益に目を奪われた組織と人々の共犯があり、誰も責任を負わないまま事件は収束した。本書を読み終えると、私たち自身の職場や地域社会にも同じグレーゾーンが存在することに気づく。ノルマは人を数字に変え、人間関係を壊す。権力と金が人間を狂わせるのは他人事ではない。

著者は実名報道の意義についても自問する。事件に関わった人々の実名を記すことで記録性と責任を担保し、一方で取材相手を守るために細心の配慮を払った。その姿勢は、ノンフィクションが単なる告発ではなく後世の資料として機能することを示している。

結論

『対馬の海に沈む』は、ひとりの男の死から始まる重厚なノンフィクションだ。執拗な取材と緻密な構成で、JAという巨大組織の闇と島社会の共犯関係を暴き出し、人間の欲望と孤独を浮かび上がらせる。読み終えた後には、自分自身の中にも潜むグレーゾーンへの怖さと、立ち向かう勇気を考えさせられる。「JAの神様」の溺死というミステリ仕立ての物語は、実は私たち全員の物語である。

コメント