地球の形状と運動について

主張の要約:

- 地球は平らで動いていない (01:09, 02:15, 17:42, 46:15)。

- 水は常に水平になり、曲がったり盛り上がったりしない (01:09)。

- 太陽が動いており、地球は止まっている (02:15)。

- 球体モデルでは航空経路が説明できない (02:15)。

- 空はドーム状で、その上には水が存在する (02:15)。

反論:

- 地球の形状: 地球が球体であることは、数多くの科学的観測と実験によって証明されています。

- 船のマスト: 遠くから近づく船は、マストの先端から徐々に見え始め、船体が最後に見えます。これは地球表面が曲がっている証拠です。

- 月食: 月食の際に月に映る地球の影は常に円形であり、これは地球が球体でなければ説明できません。

- 異なる場所での星の見え方: 北半球と南半球で見える星座が異なること、また、北極星の高度が観測者の緯度にほぼ等しいことは、地球が球体である直接的な証拠です。

- 衛星写真とGPS: 宇宙からの地球の写真や、GPSシステムが正確に機能している事実は、地球球体説に基づいています。

- 航空路: 長距離航空路(特に大圏航路)は、球体地図上で最短距離となるように設定されており、実際にそのように飛行しています。フラットアースモデルではこれらの経路の合理性を説明できません。

- 水の性質: 「動きのない水は常に平坦のまま」という主張は、局所的な範囲では正しいですが、地球規模の重力の影響を無視しています。地球の重力は全ての物体を中心に向かって引くため、広大な水面は地球の曲率に合わせて湾曲します。コップの水が平らに見えるのは、その範囲が地球の大きさに比べて非常に小さいためです。

- 太陽と地球の運動: 地球の自転と公転は、季節の変化、昼夜のサイクル、恒星の年周視差など、多くの天文学的現象を合理的に説明します。太陽が地球の周りを回る天動説では、これらの現象を説明するためには非常に複雑で不自然なモデルが必要となります。

- ドームと上空の水: 「ドーム状の大空」や「上空の水」という概念は、古代宇宙論には見られますが、現代科学では観測されていません。大気圏は複数の層(対流圏、成層圏、中間圏、熱圏、外気圏)からなり、水蒸気は主に対流圏に存在し雲を形成しますが、「ドーム」やその上に広がる「水の層」という構造はありません。

肯定できるところと論理の補強:

- 局所的な水の水平性: 日常生活のスケールで「水面が水平になる」という観察は正しいです。これは重力が局所的にほぼ均一な方向(鉛直下向き)に働くためです。この直感的な観察が、地球全体も平らであるという誤解を生む一因かもしれません。

- 見た目の太陽の動き: 地球から見れば、太陽が空を横切って動いているように見えるのは事実です。これは地球の自転による相対運動の結果ですが、古代の人々が天動説を信じたのは、この直接的な観察に基づいていたため、自然なことでした。

隠された歴史と電磁気・エーテル理論について

主張の要約:

- 神のメッセージ(水を観察せよ)や洪水の真実が隠されている (00:05, 01:09)。

- 地球システムは電磁気周波数振動で支配され、北極が中心 (03:22)。

- 電磁気はトーラス形状で流れ、これが地球の基本的パワー (03:22)。

- エーテルが万物を結びつけ、電磁気と物質をつなぐ5番目の要素であり、アインシュタインも否定できなかった (20:57, 22:02, 23:08)。

- 電離層はエーテルの層である (25:19)。

反論:

- 隠された歴史と詐欺: 「偉大な詐欺」や「隠された真実」といった主張は、陰謀論に典型的なパターンです。具体的な証拠が提示されず、既存の科学や歴史学の成果を根拠なく否定しています。歴史や神話の解釈は多様ですが、それを「隠蔽された真実」と断定するには客観的な証拠が必要です。

- 電磁気と地球システム: 電磁気力は自然界の基本的な4つの力の一つであり、地球の磁場(地磁気)も存在します。しかし、「地球システムが電磁気周波数振動で支配され、北極からトーラス状に流れるパワーで全てが説明できる」という主張は、科学的知見とは大きく異なります。地球の気象、地質活動、生命現象などは、電磁気力だけでなく、重力、熱エネルギー、化学反応など多様な要因が複雑に絡み合って生じています。

- エーテル理論: 「光や電磁波を伝える媒質」としてのエーテルの存在は、19世紀末のマイケルソン・モーリーの実験によって否定されました。アインシュタインの特殊相対性理論は、エーテルを必要とせずに電磁気現象を説明します。(23:08)でアインシュタインがエーテルを否定できなかったとしている引用は、一般相対性理論における「空間の物理的性質」について言及したものであり、19世紀的な意味でのエーテルを肯定したものではありません。文脈を誤解させる引用の仕方です。

- 電離層: 電離層は地球の上層大気が太陽からの紫外線やX線によって電離(イオン化)した領域であり、エーテルの層ではありません。電波を反射する性質を持ち、無線通信に利用されますが、主張されているような万能なエネルギー源ではありません。

肯定できるところと論理の補強:

- 電磁気の重要性: 電磁気力が私たちの生活や宇宙の成り立ちにおいて非常に重要であることは事実です。電気や磁気、光は全て電磁現象であり、現代技術の根幹をなしています。

- トーラス構造の普遍性: トーラス(ドーナツ型)構造は、磁場(例:トカマク型核融合炉のプラズマ閉じ込め磁場)や流体の渦など、自然界や物理学の様々な場面で見られる普遍的な形状の一つです。この形状に神秘性や重要性を見出すこと自体は理解できます。

- エーテル概念の歴史的意義: エーテル仮説は過去の科学者が真剣に探求した概念であり、科学史において重要な役割を果たしました。それが後に否定されたとしても、当時の科学的思考の一端を示すものとして歴史的価値はあります。

- サイマティクスとパターンの可視化: (20:57)で言及されているサイマティクス(音や振動による模様の可視化)は、振動数に応じて美しい幾何学模様が現れる興味深い現象です。これは、振動という物理現象が秩序あるパターンを生み出すことを視覚的に示しており、自然界のパターン形成に対する関心を喚起します。ただし、これを直ちに「エーテルの証明」とするのは飛躍です。

古代建築の目的と「マッドフラッド」説について

主張の要約:

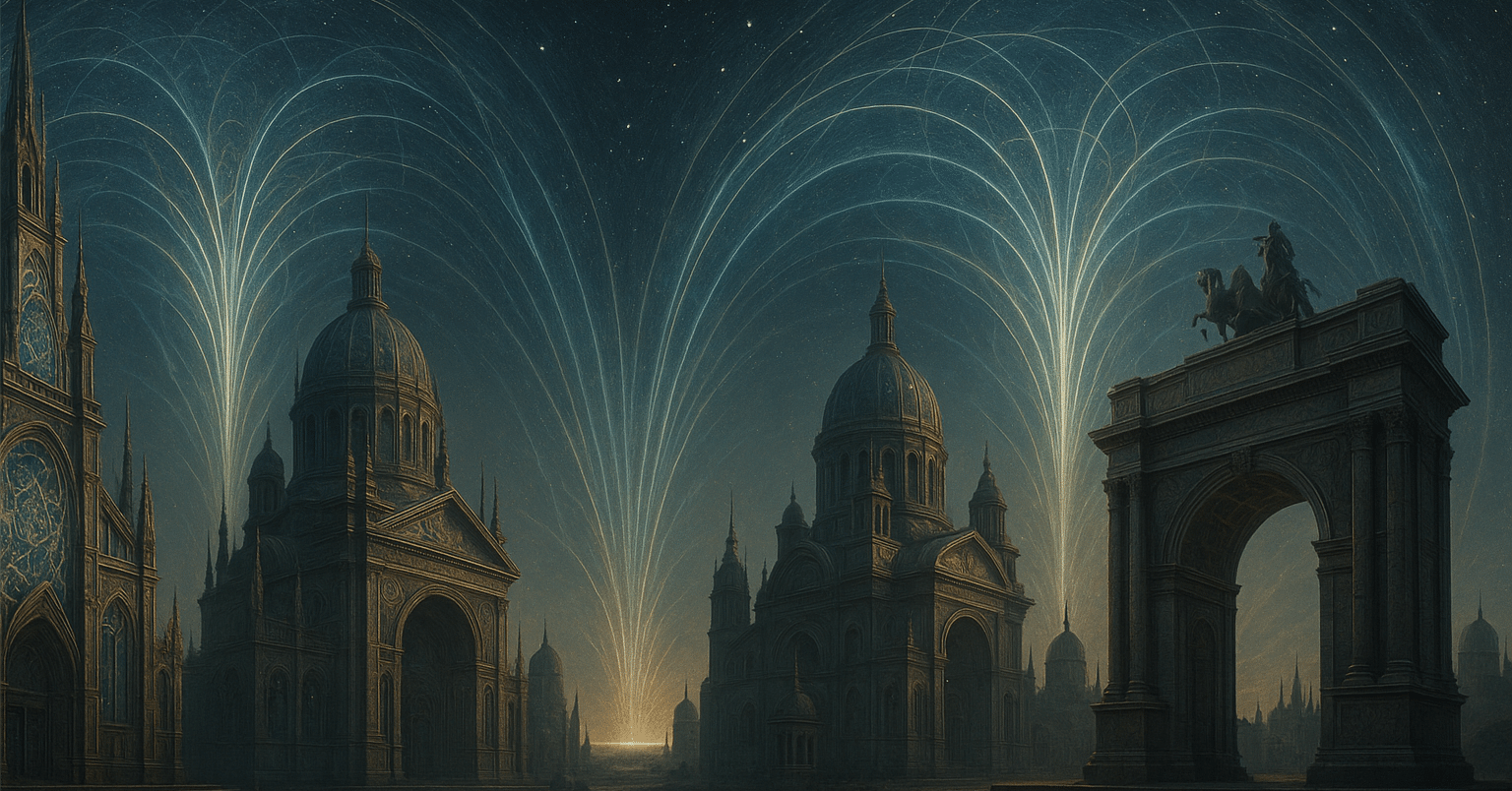

- 凱旋門、教会、モスク、城、政府の建物などの古い建造物は、元々は電磁エネルギーを集め、生成、供給する高度なエネルギー装置だった (11:11, 12:16, 13:20, 14:26, 15:31)。

- 尖塔、ドーム、オーブはアンテナ、共振器、コンデンサー、バッテリーの役割を果たした (13:20)。

- 「カテドラル」の語源は「カソード」であり、その構造はマグネトロンや空洞共振器として機能した (31:54)。

- 建物の幾何学模様や花模様の装飾は音響共振器で、八角形の構造物はエンジン(トカマク型に似る)だった (32:59, 34:01)。

- 柱はコイル、赤レンガは酸化鉄を含み電気を蓄えるバッテリーだった (40:31, 44:02)。

- これらの技術は17世紀~19世紀(1800年代のグレートリセット)に失われ、建物の目的が偽装された (27:28, 45:10)。

反論:

- 建築物の本来の目的と構造:

- 考古学的・歴史学的証拠: これらの建造物の設計図、建設記録、当時の文献などは、宗教儀式、住居、防御、統治といった目的を示しており、エネルギー装置であったという証拠は存在しません。

- 構造力学とデザイン: ドーム、アーチ、尖塔といった形状は、構造力学的な合理性(荷重分散、高さの実現など)や、宗教的象徴性、美的追求の結果として発展してきたものです。例えば、ゴシック建築の高い尖塔やステンドグラスは、天上の光を取り入れ、神の威光を示す意図がありました。

- 材料: 石材、木材、レンガは当時の主要な建材であり、電磁気的な特性を主目的として選ばれたわけではありません。赤レンガに含まれる酸化鉄が微量な電気を蓄える可能性は一部研究で示唆されていますが (44:02)、建物全体が巨大バッテリーとして機能したという主張は科学的根拠に乏しく、現代のバッテリー技術とは比較になりません。

- 用語の誤用とこじつけ:

- カテドラルとカソード: 「カテドラル (Cathedral)」はギリシャ語の「カセドラ(kathedra、座席・司教座)」に由来し、「司教座のある教会」を意味します。「カソード (Cathode)」はギリシャ語の「カトドス(kathodos、下り道)」に由来し、電極を指します。両者は語源も意味も全く異なります。これは典型的な語呂合わせによるこじつけです。

- マグネトロン、共振器: これらの電子部品の構造や動作原理は非常に精密であり、古代の巨大建築物がそのままその機能を果たすとは考えられません。ステンドグラスを「マグネトロンの機能を封じるため」というのは科学的根拠のない憶測です。

- 「グレートリセット」と歴史の断絶: 「マッドフラッド」説や「グレートリセット」によって高度技術が失われたという主張は、地質学的、考古学的、歴史学的証拠と整合しません。17世紀から19世紀は、科学革命が進行し、産業革命が起こった時代であり、技術が失われたのではなく、むしろ大きく発展した時代です。

肯定できるところと論理の補強:

- 古代建築の壮大さと技術への畏敬: 古代の巨大建築物(ピラミッド、カテドラル、ローマ水道橋など)が、現代の技術なしにどのように建設されたのかは、多くの人々にとって驚異であり、畏敬の念を抱かせます。その技術力やデザインの洗練性は称賛に値します。

- 建築と環境の調和・機能性: 伝統的な建築物の中には、その地域の気候風土に適応し、自然エネルギー(太陽光、風など)を巧みに利用する設計が見られることがあります。これは現代でいうパッシブデザインに近い考え方であり、先人の知恵として評価できます。(ただし、動画で主張されるような電磁フリーエネルギーとは異なります。)

- 音響効果への配慮: 一部の教会や劇場では、音響効果を高めるために特定の形状や材質が意図的に用いられた可能性があります。例えば、ドーム形状は音を反射・集中させる効果があります。これはエネルギー生成とは異なりますが、建物の機能的側面の一つです。

- シンボリズムと幾何学: 古代から建築や装飾には、宇宙観や宗教的理念を反映したシンボルや幾何学模様が用いられてきました。これらのパターンが持つ美しさや秩序性に、何らかの深遠な意味や失われた知識を感じ取ろうとする心情は理解できます。

結論

この動画の主張は、フラットアース説を前提とし、科学用語を独自に解釈・誤用しながら、過去の高度なフリーエネルギー文明とその隠蔽という壮大な物語を構築しています。提示される「証拠」の多くは、こじつけ、誤解、あるいは科学的根拠の欠如した憶測に基づいています。

しかし、一方で、このような主張が生まれる背景には、現代社会や科学に対する不信感、失われた古代の叡智への憧憬、そして目に見える世界の裏に隠された真実を求める探求心があるのかもしれません。

論理的に検証すれば多くの矛盾点が露呈しますが、動画内で示される古代建築の美しさや壮大さ、そして「もし本当にそうだったら」という想像力を刺激する点は、一部の人々を引き付ける要因となっているのでしょう。重要なのは、提示された情報を鵜呑みにせず、批判的に検討し、多様な情報源と照らし合わせながら、自ら判断する能力を養うことです。

コメント