太陽系で最も太陽に近い惑星、水星。灼熱の環境とクレーターだらけの表面を持つこの小さな惑星は、私たちにとって比較的馴染み深い存在かもしれません。しかし、もし「水星には彗星のような『尾』がある」と聞いたら、あなたは驚くのではないでしょうか?

彗星が太陽に近づく際にガスや塵を放出して美しい尾を引くのはよく知られた現象ですが、まさか惑星である水星にも尾があるとは、にわかには信じがたい話かもしれません。しかし、これは紛れもない事実なのです。肉眼では決して見ることのできない、この神秘的な水星の「尾」。一体その正体は何なのでしょうか?そして、なぜ水星に尾ができるのでしょうか?

この記事では、水星の「尾」にまつわる驚きの真実を深掘りし、そのメカニズムや、この尾から何がわかるのかを詳しく解説していきます。宇宙の奥深さに触れる、知的好奇心をくすぐる旅に出かけましょう。

水星の「尾」とは?

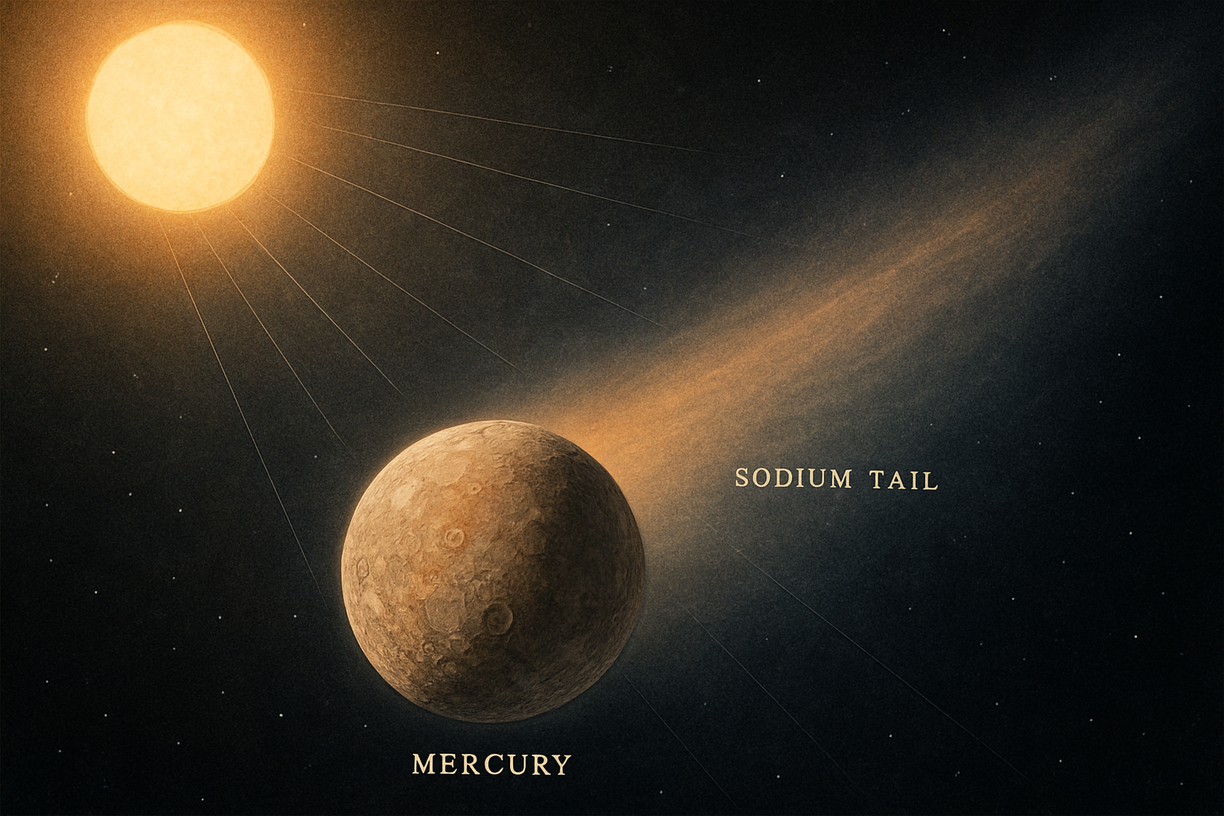

水星の「尾」は、私たちが普段想像するような、彗星の尾のように明るく輝くものではありません。肉眼で見ることは不可能で、特殊な望遠鏡とフィルターを用いた長時間の露光撮影によってのみ捉えることができる、非常に淡い光の構造です。その見た目は、確かに彗星の尾に似ており、太陽とは反対方向に細長く伸びています。

この「尾」は、水星の非常に希薄な大気(外気圏)に存在する特定の原子が、太陽からの光を受けて発光することで形成されます。地球の大気のように密度の高いものではなく、ほとんど真空に近い状態ですが、それでも微量のガスが存在し、それが太陽の影響を受けて独特の現象を引き起こしているのです。

「尾」の正体:ナトリウム

では、この水星の「尾」を構成しているのは一体何なのでしょうか?その主要な成分は、意外にも私たちの身近な元素であるナトリウムです。水星の地表にはナトリウムを豊富に含む岩石が存在しており、このナトリウムが様々なメカニズムによって宇宙空間へと放出されています。

ナトリウムが宇宙空間に放出される主なメカニズムとしては、以下のようなものが考えられています。

- 太陽風によるスパッタリング: 太陽から常に吹き付けている高速の荷電粒子(太陽風)が水星の表面に衝突し、その衝撃でナトリウム原子が弾き飛ばされる現象です。

- 微小隕石の衝突: 宇宙空間を漂う微小な塵や隕石が水星の表面に衝突する際、そのエネルギーによってナトリウムが蒸発し、放出されます。

- 太陽光による熱脱着: 太陽からの強い熱によって、水星表面のナトリウムが蒸発し、宇宙空間に放出される現象です。

これらのメカニズムによって水星の周囲に放出されたナトリウム原子が、水星の「尾」の主要な構成要素となるのです。

なぜ「尾」ができるのか?メカニズムを解説

水星の周囲に放出されたナトリウム原子が、なぜ彗星のような「尾」を形成するのでしょうか?その鍵を握るのは、太陽からの二つの影響です。

- 太陽風と太陽光圧による「吹き流し」:

太陽からは、常に高速の荷電粒子である「太陽風」が吹き付けています。また、太陽光そのものにもわずかながら「光圧」という力があります。水星の外気圏に漂うナトリウム原子は、この太陽風と太陽光圧によって、太陽とは反対の方向に押し流されます。これが、尾が常に太陽の反対側に伸びる理由です。 - 蛍光現象による発光:

ナトリウム原子は、特定の波長の太陽光(特にナトリウムD線と呼ばれる黄色い光)を吸収し、それを再放出する性質を持っています。この現象は「蛍光」と呼ばれ、水星の尾が淡く光って観測される主な理由です。放出されたナトリウム原子が太陽光を浴びることで励起され、そのエネルギーを光として放出するのです。

地球のオーロラとの違い

この現象は、地球の「オーロラ」と似ているようで、実はメカニズムが異なります。オーロラは、太陽風の荷電粒子が地球の磁場に沿って極域に引き寄せられ、地球の大気中の酸素や窒素原子と衝突することで発光します。つまり、地球の強い磁場が重要な役割を果たしています。

一方、水星には地球のような強い磁場がありません。そのため、水星の尾は磁場に沿って形成されるのではなく、太陽風と太陽光圧によって直接、物理的に押し流される形で形成されます。どちらも太陽からのエネルギーによって原子が光る現象ですが、その形成メカニズムには大きな違いがあるのです。

ナトリウム以外の成分

水星の尾の主要成分はナトリウムですが、探査機メッセンジャーの観測によって、ごく微量ながらカルシウムやマグネシウム、さらには水素やヘリウムも含まれていることが確認されています。しかし、その中でもナトリウムが最も豊富であり、その発光が最も強く観測されるため、水星の尾は「ナトリウムの尾」とも呼ばれています。

水星の「尾」の発見と研究の歴史

水星に「尾」が存在するという概念は、比較的最近になって確立されました。その歴史は、予測から始まり、地上からの観測、そして宇宙探査機による詳細な調査へと発展してきました。

予測と最初の観測

水星のナトリウムの尾の存在は、1980年代に理論的に予測されていました。そして、その予測が現実のものとなったのは、2001年のことです。地上からの特殊な望遠鏡を用いた観測によって、水星の周囲に淡いナトリウムの光が伸びている様子が初めて捉えられました。

探査機の貢献

水星の尾の研究に大きく貢献したのは、NASAの二つの探査機です。

- マリナー10号 (Mariner 10):

1973年に打ち上げられたマリナー10号は、人類史上初めて水星に接近した探査機です。1974年から1975年にかけて水星に複数回フライバイ(接近通過)を行い、水星の非常に希薄な外気圏(エキソスフィア)に水素やヘリウムが存在することを発見しました。マリナー10号は直接ナトリウムの尾を観測したわけではありませんが、水星の環境に関する貴重な初期データを提供し、その後の尾の研究の基礎を築きました。 - メッセンジャー (MESSENGER):

2011年から2015年まで水星を周回したメッセンジャー探査機は、水星のナトリウムの尾に関する詳細な観測を可能にしました。メッセンジャーは、ナトリウムの尾の存在を確定的に確認しただけでなく、尾の中にナトリウム以外の元素(カルシウムやマグネシウムなど)も含まれていることを発見しました。また、尾の長さや明るさが水星の公転周期によって変動する「季節変動」があることなど、その特性についても多くの知見をもたらしました。メッセンジャーの観測データは、水星の尾の形成メカニズムや、水星の地表と外気圏の相互作用を理解する上で不可欠な情報となりました。

これらの地上および宇宙からの観測が積み重ねられることで、水星の「尾」というユニークな現象の全貌が徐々に明らかになっていったのです。

水星の「尾」からわかること

水星の「尾」は、単なる珍しい現象ではありません。この尾を研究することで、私たちは水星そのものや、太陽系全体の理解を深めることができます。

- 水星の大気組成と地表の物質:

尾の成分を分析することで、水星の非常に希薄な外気圏がどのような元素で構成されているか、そしてそれらの元素が水星の地表からどのように供給されているかを知ることができます。これは、水星の地質学的組成や、地表での物理・化学的プロセスを解明する手がかりとなります。 - 太陽系内の惑星形成と進化に関する示唆:

水星の尾の形成メカニズムは、太陽に非常に近い環境での惑星と太陽風の相互作用を理解する上で貴重な情報を提供します。これは、太陽系初期の惑星形成過程や、他の恒星系における惑星の進化を考える上での重要なデータとなり得ます。 - 太陽活動の影響:

水星の尾の明るさや形状が太陽活動(太陽風の強さや紫外線量など)によって変動することから、太陽が惑星に与える影響を直接的に観測する「天然のプローブ」としても機能します。

まとめ

水星に彗星のような「尾」があるという事実は、宇宙の奥深さと、私たちがまだ知らない驚きに満ちていることを改めて教えてくれます。肉眼では見えない淡い光の尾が、実はナトリウム原子が太陽風と太陽光圧によって吹き流され、蛍光現象によって発光しているというメカニズムは、まさに自然の神秘と言えるでしょう。

この水星の「尾」の研究は、水星自体の理解を深めるだけでなく、太陽系内の惑星と太陽の相互作用、さらには他の恒星系における惑星の環境を推測する上でも重要な手がかりを与えてくれます。これからも、新たな観測や探査によって、水星の「尾」にまつわるさらなる真実が解き明かされていくことでしょう。宇宙の知られざる一面に触れることで、私たちの知的好奇心は尽きることがありません。

コメント