古今亭志ん朝

古今亭志ん朝 ★古今亭志ん朝/佃祭(つくだまつり)

神田お玉が池、小間物屋・次郎兵衛さんが佃島で開かれる、住吉神社の大祭、”佃祭り”の賑わいを見に行った。暮れ六つの”しまい船(最後の便)”に乗り込もうとする時、一人の女性に引き留められ、乗り損なって帰れなくなった。彼女曰く「3年前吾妻橋から身...

古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

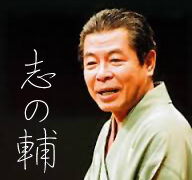

古今亭志ん朝  立川志の輔

立川志の輔  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  漫才

漫才  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  漫才

漫才  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  漫才

漫才  古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目)  春風亭昇太

春風亭昇太  古今亭志ん朝

古今亭志ん朝  桂三木助(三代目)

桂三木助(三代目)