笑福亭福笑

笑福亭福笑  笑福亭福笑

笑福亭福笑  露の五郎兵衛(二代目)

露の五郎兵衛(二代目) ★露の五郎兵衛(二代目)宿屋かか(宿屋嬶)

⇒宿屋嬶(やどやかか)は上方落語の演目の一つ。艶笑噺(ばれネタ)に属する。あらすじ宿屋の贔屓の客が「あんたとこの嫁はん一晩貸して呉れ。」と主人に頼み込む。とてつもない願に主人は驚き「…そら、いつもお世話になってはる旦那さんのことでっさかい、...

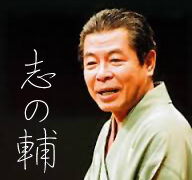

立川志の輔

立川志の輔 ★立川志の輔/抜け雀

あらすじ小田原宿に現れた若い男。色白で肥えているが、風体はというと、黒羽二重は日に焼けて赤羽二重。紋付も紋の白いところが真っ黒。袖を引いたのが、夫婦二人だけの小さな旅籠の主人。男は悠然と「泊まってやる。内金に百両も預けておこうか」と、大きな...

春風亭柳好(四代目)

春風亭柳好(四代目) ★春風亭柳好(四代目)かぼちゃ屋

プロフィール4代目春風亭柳好(川崎の柳好、1921年1月5日 - 1992年7月7日)は、落語芸術協会に所属した落語家。本名 小川 清。神奈川県横浜市出身。出囃子は『おいとこ』。工場勤務を経て家業の魚屋を継いだが、1950年8月、29歳の時...

桂文楽(八代目)

桂文楽(八代目) ★桂文楽(八代目)干物箱

干物箱(ひものばこ)は古典落語の演目の一つ。原話は、延享4年(1747年)に出版された笑話本・「軽口花咲顔」の一遍である『物まねと入れ替わり』。別題は「吹替息子」。主な演者として、8代目桂文楽や3代目古今亭志ん朝、10代目金原亭馬生、4代目...

金原亭馬生(十代目)

金原亭馬生(十代目) ★金原亭馬生(十代目)干物箱

干物箱(ひものばこ)は古典落語の演目の一つ。原話は、延享4年(1747年)に出版された笑話本・「軽口花咲顔」の一遍である『物まねと入れ替わり』。別題は「吹替息子」。主な演者として、8代目桂文楽や3代目古今亭志ん朝、10代目金原亭馬生、4代目...

古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)干物箱

親子三人落語『干物箱』干物箱(ひものばこ)は古典落語の演目の一つ。原話は、延享4年(1747年)に出版された笑話本・「軽口花咲顔」の一遍である『物まねと入れ替わり』。別題は「吹替息子」。主な演者として、8代目桂文楽や3代目古今亭志ん朝、10...

古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)妾馬(八五郎出世)中村仲蔵・塩原多助一代記

八五郎出世(はちごろうしゅっせ)は古典落語の演目の一つ。 別題は『妾馬』(めかうま)。主な演者として、5代目古今亭志ん生や3代目古今亭志ん朝、10代目金原亭馬生、6代目三遊亭圓生、上方では桂文太などがいる。あらすじ発端は省かれることもあり、...

柳家小さん(五代目)

柳家小さん(五代目) ★柳家小さん(五代目)一目上がり(ひとめあがり)

あらすじ新年の挨拶に訪れた八つぁんは隠居の家にある掛け軸に目がいった。「雪折れ笹」の絵に賛が付いていて”しなわるるだけは答えよ雪の竹”の意味を聞くと「雪が積もって折れ曲がっていても春になれば元の笹になる。苦難があってもいつかはそれが取れるも...

古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)弥次郎(うそつき弥次郎)

上方落語の演目『鉄砲勇助(嘘つき村)』の前半部を独立させ、「安珍・清姫伝説」を下敷きとしたエピソードを加味したもの。『鉄砲勇助』は1773年(安永2年)に刊行された笑話本『口拍子』の一編「角力取」など、多くの小咄を組み合わせて1本の作品とし...

三笑亭可楽(八代目)

三笑亭可楽(八代目) ★三笑亭可楽(八代目)今戸焼

あらすじ夕刻亭主が帰宅したら女房がいない。「あの野郎。どこへ行きやがった。ははあ。こんところ、かみさん連中寄るといつもべしゃべしゃ芝居(しべえ)の話してやがったから、芝居いきやがったんだよ。あん畜生め、……別に芝居行くのはかまわないけどさ、...

三笑亭可楽(八代目)

三笑亭可楽(八代目) ★三笑亭可楽(八代目)文違い(ふみちがい)

落語 「文違い」 三笑亭可楽あらすじ内藤新宿の女郎お杉には馴染み客として日向屋の半七、田舎客の角蔵が贔屓にしており、半七からは「お父っあんが(二十両も)無心してきて…」と偽って用意させた十両のうち五両とお足代の金子を、その隣の部屋に案内され...

露の五郎兵衛(二代目)

露の五郎兵衛(二代目) ★露の五郎兵衛(二代目)金瓶梅

柳家小さん(五代目)

柳家小さん(五代目) ★柳家小さん(五代目)二人旅

解説道中のなぞ掛け、都々逸を付けたのは四代目小さんの工夫で、上方の「野辺歌」のくだりを参考にしたと思われます。ただ、それ以前に、東京の噺家ながら長く大阪に在住して当地で活躍した三代目三遊亭円馬が、上方の「七度狐」をそのまま江戸っ子二人組とし...

三遊亭円歌(二代目)

三遊亭円歌(二代目) ★三遊亭円歌(二代目)呼び出し電話

円歌の兄弟子にあたる三代目三遊亭金馬が、昭和4年頃に「取り次ぎ電話」と題して作った噺。戦前から昭和三十年代までは一般家庭にまだ電話が普及していなかった頃、呼び出し電話(または取次ぎ電話)は日常茶飯事に起きていた。この頃は電話を引いている家や...

林家彦六(八代目 林家正蔵)

林家彦六(八代目 林家正蔵) ★林家彦六(八代目 林家正蔵)永代橋

御徒町の古着屋の太兵衛と同居している武兵衛は二人ともそそっかしい。祭り好きな武兵衛が深川八幡の祭りに出かけた。今日が祭りの最後の日で永代橋の近くは大勢の人だ。武兵衛は人ごみの中で紙入れをスラれてしまう。仕方なく家へ帰りかけると知り合いの山田...

柳家金語楼

柳家金語楼 ★柳家金語楼/落語家の兵隊

あらすじ軍隊に入ったが噺家だというのであっちの連隊、こっちの連隊からお座敷が掛かる。靴を磨くのが夜になってからということもしばしば。黙って磨いていると口がムズムズするので歌いながらやろうということで、「♪チャチャーンチャン(前奏) 下士官の...

林家彦六(八代目 林家正蔵)

林家彦六(八代目 林家正蔵) ★林家彦六(八代目 林家正蔵)寿名人芸・林家彦六ショー1981年/淡谷のり子・林家木久蔵【貴重な映像】

林家彦六(当時86歳)1982年1月29日沒淡谷のり子(当時74歳)林家木久蔵(当時44歳)歌「人の気も知らないで」淡谷のり子

古今亭志ん生(五代目)

古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)安中草三牢破り(あんなかぞうさろうやぶり)

柳生流奥義の伝書を持つ恒川半三郎と、その剣の弟子で家臣の草三郎(安中草三)。二人は、土浦藩士として10石2人扶持で、つつましく暮らしていました。半三郎は、才色兼備の誉れの高いりえを娶りますが、藩の重役、久保田傳之進が、りえに横恋慕し、半三郎...

林家木久扇

林家木久扇 ★林家木久扇/新・彦六伝

プロフィール林家 木久扇(はやしや きくおう、1937年(昭和12年)10月19日 - )は、落語家・漫画家・画家。旧名は初代林家木久蔵(はやしや きくぞう)。本名豊田 洋(とよた ひろし)。血液型A型。出囃子は『宮さん宮さん』。定紋は、林...