ドラマ

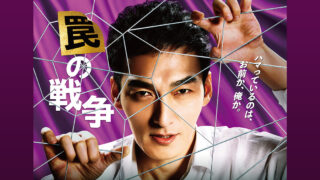

ドラマ 『スタンドUPスタート』ドラマ あらすじ・キャスト・人物相関図主演:竜星涼

スタンドUPスタート 主演:竜星涼 キャスト・あらすじ・人物相関図2023年1月18日(水)スタート フジテレビ系 毎週水曜 よる10:00主演の竜星涼さんを初めて見たのは朝ドラの「ひよっこ」でした。茨城出身の真面目な警察官役で存在感があり...

ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  桂三木助(三代目)

桂三木助(三代目)  立川談志

立川談志  ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  映画

映画  芸能

芸能  ドラマ

ドラマ  ドラマ

ドラマ  感動

感動  感動

感動  柳亭痴楽(四代目)

柳亭痴楽(四代目)  柳亭痴楽(四代目)

柳亭痴楽(四代目)  ドラマ

ドラマ  花燃ゆ

花燃ゆ  ドラマ

ドラマ